|

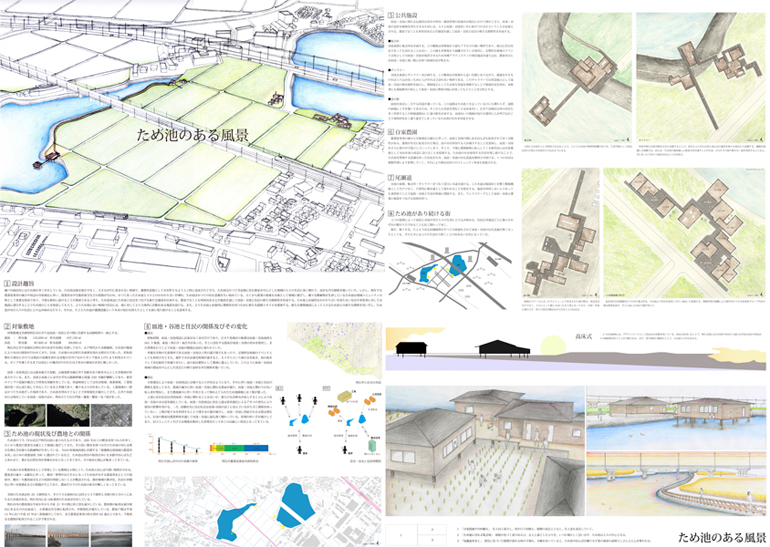

瀬戸内海沿岸にはため池が多く存在している。ため池は降水量が少なく、大きな河川に恵まれない地域で、灌漑用設備として水を貯えるよう人工的に造成されてきた。ため池はかつて受益域に住む農家を中心とした地域の人々の生活に深く関わり、良好な共生関係を築いていた。しかし、現在では農業従事者の減少や周辺の市街地化に伴い、農業用水や生態系保全などの役割が失われ、かつてあったため池と人々とのかかわり合いが薄れ、ため池はかつての存在意義を失い始めている。 古くから農業の貴重な水源として地域に根ざし、様々な動植物が生育しているため池は地域コミュニティの 核として貴重な財産であり、今後も維持し続けることが重要であると考え、ため池周辺にため池と住民をつなげる新たな施設を計画する。農家でなくとも利用出来る公共施設を通して皿池・谷池と住民の新たな関係性を形成する。ため池と直接的なかかわり合いを持たない住民や来街者に対しては施設に誘引することでため池のことを知覚してもらう。よりため池に近い地域の住民には、池に対してより主体的に活動出来る施設を設ける。また、よりため池と直接的に関係性を持つために新たな農園スタイルを提案する。 新たな建築施設によって人々はため池との新たな関係を見いだし、ため池が再び人々の生活にとけ込み始めるだろう。それは、たとえため池が灌漑設備という本来の役目を終えたとしても街に残り続けることを意味する。 |

|

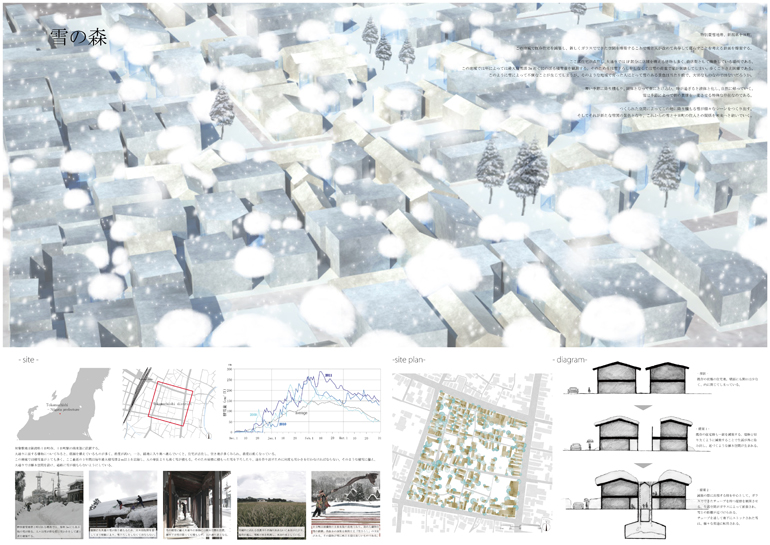

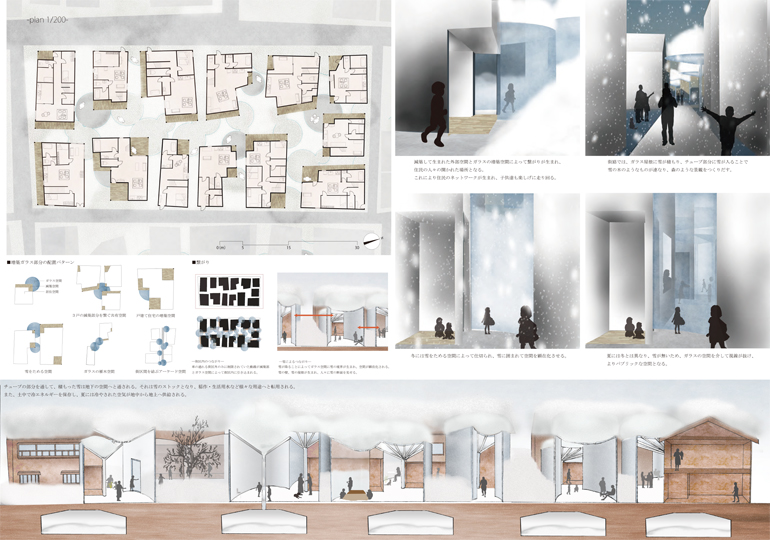

特別豪雪地帯、新潟県十日町。この地域で既存住宅を減築し、新しくガラスでできた空間を増築することで雪と人が改めて共存して暮らす事を考える計画を提案する。ここは住宅が点在し、大通りでは1F部分に店舗を構える建物も多く、商店街として機能している場所である。この地域では年によっては最大積雪深3m近くにのぼる積雪量を観測する。そのため冬は雪下ろしをしなくては雪の荷重で家が倒壊してしまい、歩くことさえ困難である。このように雪によって不便なことが生じてしまうが、そのような地域で育った人にとって雪のある景色は当たり前で、大切なものなのではないだろうか 寒い季節に降り積もり、固体となって街にとけ込む。時が過ぎると液体と化し、自然に帰っていく。雪は季節によって街の表情を一変させる特殊な存在なのである。つくられた空間によってこの地に降り積もる雪が様々なシーンをつくり出す。そしてそれが新たな雪国の景色となり、これからの雪と十日町の住人との関係を未来へと紡いでいく。 |

|

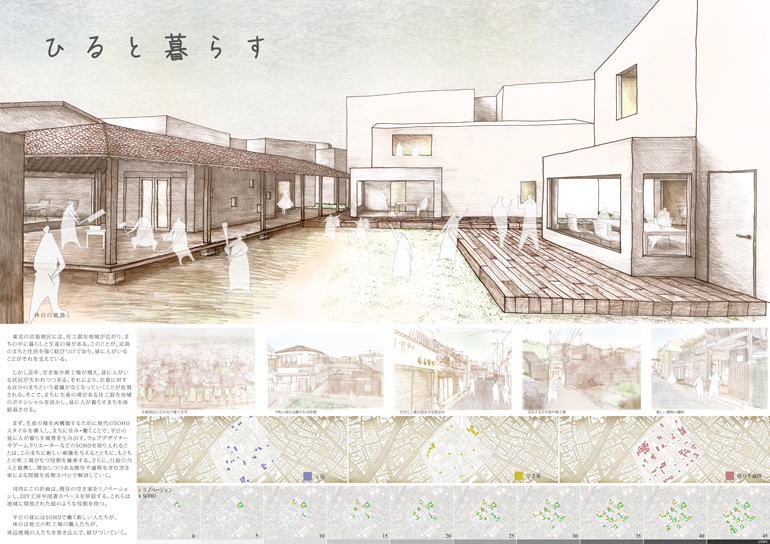

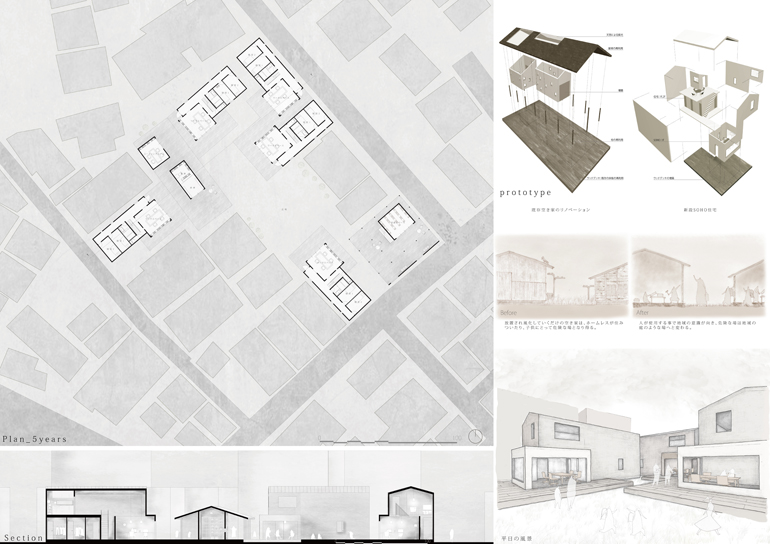

東京の京島地区には、住工混在地域が広がり、まちの中に暮らしと生産の場がある。このことが、京島のまちと住民を強く結びつけており、昼に人がいることがそれを支えている。しかし近年、空き家や廃工場が増え、昼に人がいる状況が失われつつある。それにより、京島に対する自分のまちという意識がなくなっていくことが危惧される。そこで、まちに生産の場がある住工混在地域 のポテンシャルを活かし、昼に人が暮らすまちを再結晶させる。 まず、生産の場を再構築するために現代のSOHOスタイルを導入し、まちに住み・働くことで、平日の昼に人が暮らす風景を生み出す。ウェブデザイナーやゲームクリエーターなどのSOHOを取り入れることは、このまちに新しい刺激を与えるとともに、もともとの町工場がもつ役割を継承する。さらに、行政の介入と提携し、増加しつつある既存不適格を含む空き家による問題を長期スパンで解消していく。同時にこの計画は、既存の空き家をリノベーションし、DIY工房や図書スペースを併設する。これらは地域に開放された庭のような役割を持つ。平日の昼にはSOHOで働く新しい人たちが、休日は地元の町工場の職人たちが、周辺地域の人たちを巻き込んで、結びついていく。 |