メンバー 2011

| 後藤 洋子 | 界面活性剤一体型スズ(Ⅱ)を用いたニトロベンゼンの還元

高等学校化学の教科書の多くに記載されているアニリンの合成法には、使用する有機物質の量が多い、引火性のジエチルエーテルを使用する、濃塩酸や6 mol/L水酸化ナトリウム水溶液など高濃度の溶液を用いている、反応時間が長いなどの問題点があります。 既に当研究室では、超音波洗浄機を用いて、加熱操作を伴うことなくニトロベンゼンを還元する方法が実現されています。 本研究では、界面活性剤一体型スズ(Ⅱ)塩を触媒に用いて、使用する塩酸の濃度をできるだけ低くし、従来よりも短時間でアニリンが合成できる生徒実験方法を開発しています。 |

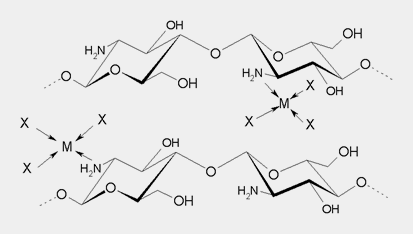

| 小倉 祥平 | Chitosan-Cuを用いた還元性物質の検出

還元性有機化合物の検出法の一つにフェーリング液の還元があります。 この反応では銅(Ⅱ)イオンが還元されて酸化銅(Ⅰ)の沈殿が生成しますが、このとき青色から橙色へと明瞭な色の変化が起こるため、 還元性物質の検出法として広く用いられています。

2Cu2+ + 2OH- + 2e- → Cu2O↓ + H2O

しかし、この方法による検出には煩雑な溶液調製や、重金属廃液の処理の問題などがあります。そこで、 金属吸着力の高いキトサン(Chitosan)に銅(Ⅱ)イオンを担持させた化合物 (Chitosan-Cu) を用い、 上記の問題を解決することを目的として、フェーリング液の還元に替わる新規な還元性有機化合物の検出法を検討しています。  参考文献 : キチン、キトサン研究会,― 最後のバイオマス ― キチン、キトサン,技報堂出版,1995,p.27. |

| 金子 明夏 | アンモニアを用いない銀鏡反応

還元性有機化合物を検出する実験として、銀鏡反応があります。この実験は試験管内などに鏡が生じることで、 化合物の還元性を視覚的に学習することのできる有効な教材です。 銀鏡反応には、硝酸銀水溶液に過剰のアンモニア水を添加して銀を錯イオン(ジアンミン銀(Ⅰ)イオン)とした、 無色透明な「アンモニア性硝酸銀水溶液」を用います。

2Ag+ + 2OH- → Ag2O + H2O (1)

Ag2O + 4NH3 + H2O → 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH- (2) これにホルミル基をもつ化合物を加えて穏やかに加熱すると、ジアンミン銀(Ⅰ)イオンが還元されて銀が析出します。

RCHO + 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH- → RCOOH + 2Ag + 4NH3 + H2O (3)

この実験方法では、錯イオンをつくる際にアンモニア水を使用するため、刺激臭が発生します。また、 銀鏡反応を行った後の廃液を処理せずそのままにしておくと、雷銀という爆発性の物質が生成するという安全上の問題点もあります。 本研究では、これらの問題を生じるアンモニアを使用せず、 それに代わる配位子を検討することで安全な銀鏡反応を目指しています。また、配位子や反応条件の比較をするために、 生成した銀鏡の数値データ化を行っています。 |

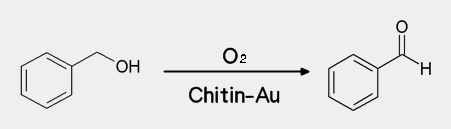

| 長谷川 將 | Chitin-Au触媒を用いたアルコールの酸化

アルコールの酸化反応は高校の有機化学における重要な反応の一つです。しかし、 従来の実験法では酸化剤として過マンガン酸カリウムのような重金属化合物を使用するため、 廃液の問題など実験教材としての扱いが難しい反応でもあります。 そこで本研究では、酸素を酸化剤として使用することでクリーンな実験を行うことを目的としています。 ただしこの場合は長い反応時間を必要とするため、 反応の触媒として高い重金属吸着能力を持つキチン(Chitin)に金を担持させたChitin-Auを用いています。 現在は基質としてベンジルアルコールを用い、ベンズアルデヒドを生成する実験を行っています。  |

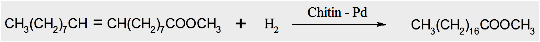

| 阿比留 大輔 | 硬化油製造のマイクロスケール実験

脂肪油にニッケルを触媒として用い、水素付加させ固体にしたものを硬化油と呼んでいます。 身近な所では、マーガリンやショートニングとして用いられています。 しかし、現行法では高温(160~180℃)にする必要があること、重金属廃液の処理などの問題があります。 そこで本研究では、学校現場で行える硬化油製造の実験教材開発を目的としています。 キチン(Chitin)にパラジウムを担持させたChitin‐Pdを触媒として、水素付加の検討を行っています。 キチンは高い金属吸着能力をもち、パラジウムは高い反応活性をもつ金属なので用いています。 現在は、脂肪油中に多く含まれる成分のオレイン酸メチルおよび種々の油脂を用いて、反応条件の検討を行っております。  |

| 長﨑 一樹 | 簡便なエステルの呈色反応 -油脂の構成脂肪酸の判別-

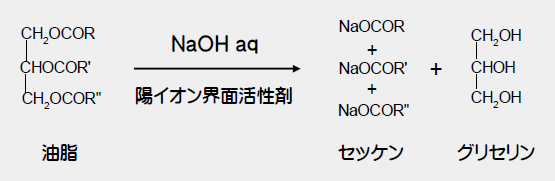

油脂は人間生活に密接に関わっている物質です。 高校化学での油脂を用いる実験教材は、けん化によるセッケン作りが一般的です。 しかし、油脂を構成する脂肪酸の組成(特に分子量)を識別する実験は教科書に記載されていません。 本研究では、すでに当研究室で見出されている、陽イオン界面活性剤触媒を用いるエステルの呈色反応(ヒドロキサム酸鉄(Ⅲ)法)を油脂へと展開し、油脂の脂肪酸組成の相違を簡便に識別できる実験教材の開発を目的としています。 |

| 堀 葉月 | スズメッキを用いた青銅の生成

本研究では合金を作成する実験の中で、銅とスズの合金である青銅(ブロンズ)の作成に着目しました。 青銅というと青緑色のイメージですが、作りたての青銅では青銅本来のきれいな金色が楽しめます。 しかし、現行の高校化学の教科書に掲載されている青銅の作成法は、るつぼ中でスズ(融点232℃)を融解させた後、 銅を溶解させるという方法です。この方法ではかなりの高温を維持する必要があること、 また高熱による実験者への負担が大きいことなどが問題点として挙げられます。 一方、合金を作成する簡単な実験として、銅板上に無電解亜鉛メッキを行い、 バーナーで加熱する黄銅の作成法が知られています。そこで、これに習い、 銅板上に無電解スズメッキを施した上でバーナーによる加熱を行い、銅の表面に青銅を作成する方法を検討しています。 |

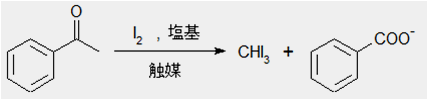

| 藤野 裕樹 | ヨードホルム反応の新展開

ヨードホルム反応は高校の有機化学で学習する反応の一つです。 従来法には、扱いにくい単体ヨウ素を用いたり、70℃以上の高温でさせるといった問題点があります。 そこで本研究では、室温で安全に行えるヨードホルム反応の実験法を開発しています。 現在はアセトフェノンを基質とし、触媒の探索を行っています。  |

| 山本 剛 | 陽イオン界面活性剤によって加速されるエステルのけん化 -セッケン合成への応用-

油脂のけん化反応は高校の有機化学において学習する、重要な反応の一つです。 しかし、教科書に記載されている実験方法には、 濃い水酸化ナトリウム水溶液の使用や引火性液体であるエタノールのガスバーナーによる加熱など、 実験者の危険を伴う記述が見られます。 そこで本研究では、陽イオン界面活性剤を触媒として用いることで反応条件が穏和になり、 これらの問題が解決できると考え実験を行っています。現在は油脂の中でも一般的なヤシ油を基質として、 けん化を行い最適な反応条件を検討しています。  |

| 河野 貴弘 | 乾性油の酸化による迅速な硬化

乾性油は、油絵の具やニスなどの原料に利用されています。 しかし、乾性油の硬化を観察する実験教材は知られていません。 一方、乾性油を含む油絵の具の硬化を促進する画用液“シッカチーフ”が市販されていますが、シッカチーフを用いても、乾性油の硬化には24時間以上を要します。 またシッカチーフは重金属を含むので、実験に用いると、廃棄物に対するケアが必要となります。 そこで本研究では、乾性油を素早く、クリーンに硬化させる方法を開発しています。 |

| 笹木 友華 | ホウ酸シリカゲルを用いた色素の合成

色素の合成は、視覚的なインパクトが強く、興味・関心を引きやすい実験です。 しかし、色素の合成には濃硫酸を用いなければならないものがあり、実際に教育現場で行うと操作上の危険と共に、多量の強酸性廃液が発生します。 そこで濃硫酸の使用を避けるために、シリカゲルに酸化ホウ素を担持させ、さらにブレンステッド酸として硫酸水素ナトリウムを混合した固体酸を用いる色素合成の検討を行っています。 現在、フェノールの検出反応に用いられるリーベルマン反応によるインドフェノールの合成に成功しました。 今後は、中和滴定の指示薬として用いられているフェノールフタレインやバスクリンなどの色素であるフルオレセインの合成を検討していきます。 |

| 中村 将雄 | ジアゾカップリング反応をキーステップとするアセトアミノフェンの合成

本研究は、アセトアミノフェンの合成の実験教材化を目標としています。 通常この実験は、p-アミノフェノールまたはp-ニトロフェノールを出発物質として行われます。 p-ニトロフェノールはフェノールのニトロ化によって得られますが、副生成物としてo-ニトロフェノールができてしまいます。 そこで本研究では、フェノールのp位への窒素原子の導入法として、p-選択性の大きいジアゾカップリング法を利用することにしました。 中間体として得られる4-アミノアゾフェノール(p-ヒドロキシアゾベンゼン)のアゾ結合を還元的に切断すれば、p-アミノフェノールが得られます。 現在は、このステップに最適な還元法を探索しています。 |

| 早川 駿 | キトサン担持金(Ⅲ)化合物を用いた糖類の識別

三大栄養素の一種である糖類(炭水化物)には、単糖、二糖、およびアルドース、ケトースといった構造上の分類が存在しますが、これらを単一の操作で簡便に識別する方法は、ほとんど知られていません。 本研究では優れた重金属吸着能力を持つマリンバイオマスであるキトサンに金を吸着させた、キトサン担持金(Ⅲ)化合物を用いて、単一の操作で糖類の識別を行える手法を開発しています。  |