発光班

Er添加半導体の発光に関する研究

Er3+をドープしたnc-Siで作成した導波路(レーザー)は1.54μmの誘導放出が確認できている。これは光ファイバ通信のレーザ光波長が同じ1.54μmが用いられている為、極めて重要である。又高利得、高出力、広帯域、低雑音、などの優れた特徴をもっている。

また、現在、室温でのZnO:Er/Si LEDの作製にも成功し、エルビウムの緑、赤、近赤外領域の1540nmの発光、シリコンの1150nmの強い発光を確認している。

強磁場中での発光メカニズム解明のための測定系を作製中である。

磁性班

Feの形状因子による磁区構造に関する研究

MFM(磁気力顕微鏡)を使って磁区構造の変化を観測します。試料は、Si基板上にリソグラィーによって作製したFe(強磁性体)のパターンを用います。

磁化されたカンチレバーを試料に近づけることにより、磁力を検出し磁区構造(スピン向き)が明らかになります。磁区構造とパターン形状因子の関係の解明を行います。

光触媒班

ZnOの光触媒反応を利用した水素発生に関する研究

近年、半導体の新しい現象としての光触媒反応が知られています。特に水素発生の研究が注目されています。

光により電子が励起されホールが生成されます。空気中の水分とホールが反応し不安定な水酸化物イオンと水素イオンが生成されます。ワイドバンドギャップの酸化亜鉛(ZnO)を用い、光触媒反応のメカニズムの解明を行います。

Si表面解析班

AFMを用いてSiのステップの変化に関する研究

近年、原子間力を用いた微小領域での観察、表面解析が盛んに行われ、微小領域ならではの現象が注目を浴びてます。

原子間力顕微鏡を用いることにより大気中で手軽に表面の凹凸情報を得られます。実際フラットと思っているものでも実は微妙な段差が合ったり周期構造などあることが分かってきています。Si表面の微小領域での微妙な周期性の変化をを中心に解析します。

超微細加工加工班

AFM陽極酸化法によるSi酸化物作製に関する研究&低次元カーボン系材料の開発

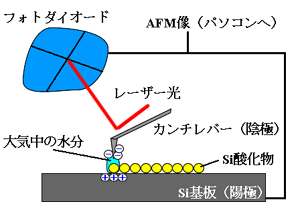

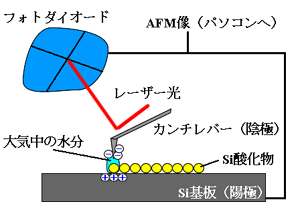

AFM(原子間力顕微鏡)陽極酸化法を使ってSi基板を加工 しています。水に電気を流すと水素と酸素に分解されます。 化学反応式で書くと2H2O→2H2+O2です。

カンチレバーとSi基板との間に電気を流す時に、大気中の水分が電気分解されて水素と酸素が生成されます。この酸素とSi基板表面 と反応してSiO2(シリコン酸化物)を形成します。 この特性を使って加工チームは、細い・小さい酸化物作製を目指します。この技術を低次元カーボン系材料へ応用する。

AFM陽極酸化法の模式図です。このような形で酸化物を形成します。AFMを使うとナノサイズの加工も、比較的簡単にできます。

理研班

エルビウムシリサイドナノワイヤの構造解析に関する研究

エルビウムシリサイドナノワイヤ構造は不明な点が多く、原子レベルでの詳細な構造解析が急務となっています。さらに位置制御、電気特性などの物性評価も行います。

理化学研究所にてFIB,TEMを用いて構造を解析します。

Copyright (C) 2000 Sience Univ. of Tokyo Xinwei Zhao's laboratry