研究概要

固体PCET現象を目指した機能性物質開発

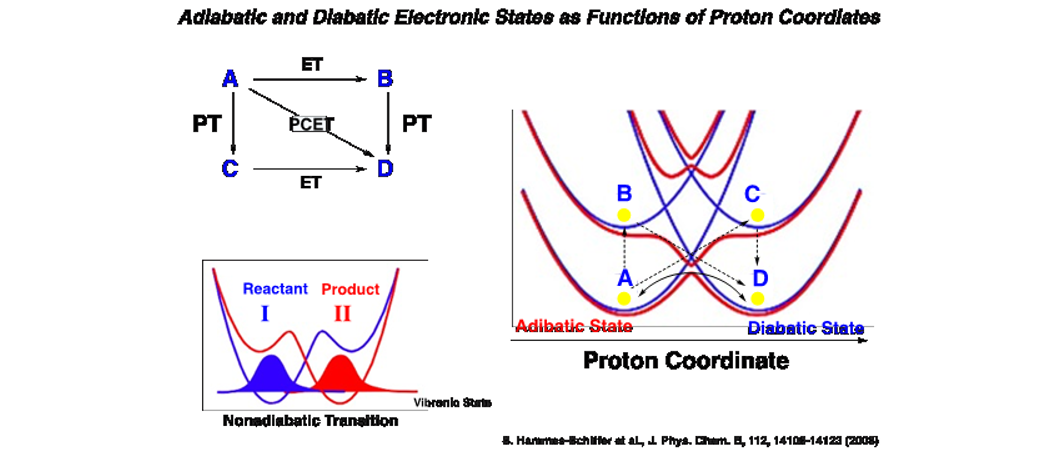

錯体や有機分子を利用して、光エネルギーを用いた PCET (proton-coupled electron transfer) 反応により、水の光分解や小分子の触媒反応が盛んに行われています。例えば、光励起された錯体分子が発生した H– (hydride) などは、錯体内の H+ が溶媒分子を介して移動することで H2 を生成します。しかし、このような分子触媒による溶媒内の反応では、本質的な原子核 H+ の性質を利用しているわけではなく、従来から知られている H3O+ のような溶媒和プロトンの反応性を使用しているに過ぎません。溶媒和されていない状態の H+ の運動は、水素結合内の PT として観測することができます。この水素結合内の PT の研究は、原子核としての H+ の本質的な物性がみえてくるものと考えてられます。現在の PCET 反応は、必ず溶媒和を介した単分子の反応であり、ET 反応が溶液中の PT を介して反応が促進されています。この PCET 反応の特徴は触媒分子が溶媒分子との溶媒和エネルギーによって左右され、タンパク質内部のように溶媒和がほとんど存在しない状態での PCET 反応とは本質的に異なった挙動を示します。私たちの研究では、タンパク質内部の構成空間のように、溶媒和のほとんど起こらない結晶の内部空間で PT と ET を同時に引き起こす CPET (cooperative proton-electron transfer) 現象を材料基盤のターゲットとしています。この CPET 反応の特徴は、PCET 反応とは異なり PT や ET による電荷分離状態をもつ中間体が溶媒和などによって安定化されないため、移動反応の時間的な遅れを防ぎ、素早くあるいは同時に PT や ET の同期反応を達成することができます。PCETによる分子間 ET と PT への溶媒和の影響は、Marcus 理論の取り扱いにより Hammes-Schiffer らによって確立されています。下図の A→B と B→D への ET–PT、あるいは A→C と C→D への PT–ET では、それぞれ B や C の高エネルギーの電荷分離状態を経なければ、Dの状態に移行できません。しかし、PT と ET を同時に行った場合には A→D への PCET の状態変化により、励起状態を介さない基底状態(非断熱過程)で 移動障壁の ΔEH を超えることができます。しかし、電荷分離状態の B と C は、双極子をもつ溶媒分子に捕えられ、溶媒和の影響を受けて安定化し、A→D の同期移動を起こしにくいと考えられます。そのため、溶媒分子の存在しない固体状態 (結晶内) でCPET反応を行えば、基底状態のスムーズな A→D への変化に対応できるようになると考えられます。

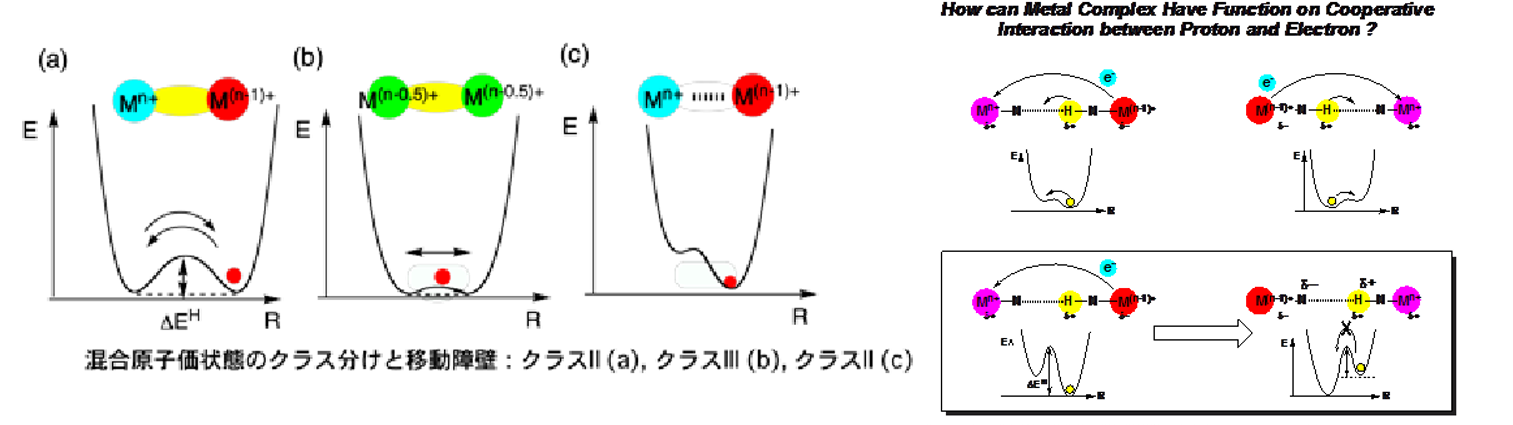

混合原子価状態の電子移動の利用

金属多核錯体の混合原子価状態は、Dayの分類によって電子的に相互作用のないクラスI から電子移動障壁のあるクラスII、さらに電子が非局在化しているクラスIII に分けることができます。電子移動が可能な混合原子価状態はクラスIIとIIIの物質に分けることができますが、これらは架橋配位子のπ電子系と金属イオンのSOMOとのエネルギーギャップが移動障壁に関連しています。例えば混合原子価状態における [FeIII(CN)6]3––[FeII(CN)6]4– の混合系では、空間的に電子移動が起きる外圏型電子移動反応によってクラスIIIの状態をもつことが知られています。これらの外圏型のクラスIIIあるいはIIの電子移動反応は、10 Å程度離れていても溶液中で常に錯体間で電子の授受が行われています。電子のπ系の切断されている水素結合系の金属錯体では、錯体構造が同じでも、通常移動障壁のエネルギーが非常に大きく、電子移動させることは困難です。このとき、水素結合した金属錯体は、プロトンドナーとプロトンアクセプターと別れるため、電子的な骨格構造のつながりがなくpKaに差が生じますが、プロトンが動きやすいLBHBで連結されているのであれば、PTと共にETが生じるような錯体の合成が可能となります。つまり、強く水素結合したLBHBをもつ錯体間に混合原子価状態を発生させることで、電子移動が酸化数の低い方から高い方へ起こると同時に、プロトンも金属イオンの酸化数の高い方から低い方へ移ることができます。例えば1電子還元されると共にプロトンを受け取るもの、あるいは1電子酸化されると同時にプロトンを放出するもの、この2つの錯体構造もプロトン数のみ異なるもの作れば良いことになるため、これらを低次元に連結させてやれば、新しい原理に基づいた導電体をつくることができるものと考えられます。

ビイミダゾール金属錯体を用いたPCET現象

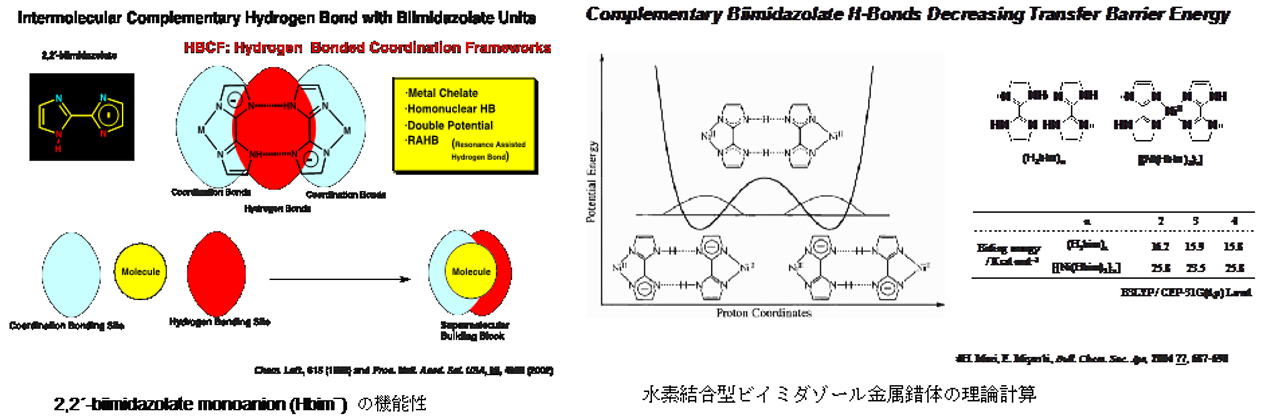

ビイミダゾール(2,2´-biimidazolate monoanion; Hbim–)は、イミダゾールが2位で連結した単純な配位子であるが、相補的なN-H···Nの2点分子間水素結合と2座のキレート配位子をもつ特異な配位子です。金属イオンに2座キレート配位したときに、配位子自体歪むことによって、N-H···Nの水素結合が180°の直線構造になるような性質をもち、非常に強い水素結合を作り易くなっています。この2点水素結合によって、Hbim–配位子の分子間水素結合は、ほぼ共平面型構造をとることができ、結晶構造の配列制御に役立つことになります。一方、2つの水素結合をもつため、1つのプロトンが移動しても、もう一方のプロトンが競争的に移動することにより、Hbim–配位子の結合交代を誘起して、移動障壁の低い水素結合移動を達成できます。さらに、強い水素結合を形成するため、N原子のpz軌道のオーバーラップのようなπ系の重なりも期待できる配位子となります。この水素結合のネットワークに混合原子価錯体を順次導入することで、伝導性などの新しい機能性をもつ分子性錯体結晶を構築することが可能となります。一方、このHbim–配位子を用いた金属錯体について理論計算を行ったところ、H2bim 配位子だけでも相補的な水素結合のエネルギーは、16.2 Kcal/mol を示しており、通常の水素結合 ~5 Kcal/mol×2よりも高いことが分かりました。金属錯体の [NiII(Hbim)2]0 の中性錯体の水素結合エネルギーは、25.8 Kcal/mol となっており、配位したときの屈曲効果が水素結合に作用して、強い水素結合を形成していることが分かりました。この結合エネルギーは弱い共有結合にも匹敵します。この理論計算から、このHbim–配位子の水素結合には、量子性を発生しており、プロトンのトンネル移動の可能性も 示唆されています。

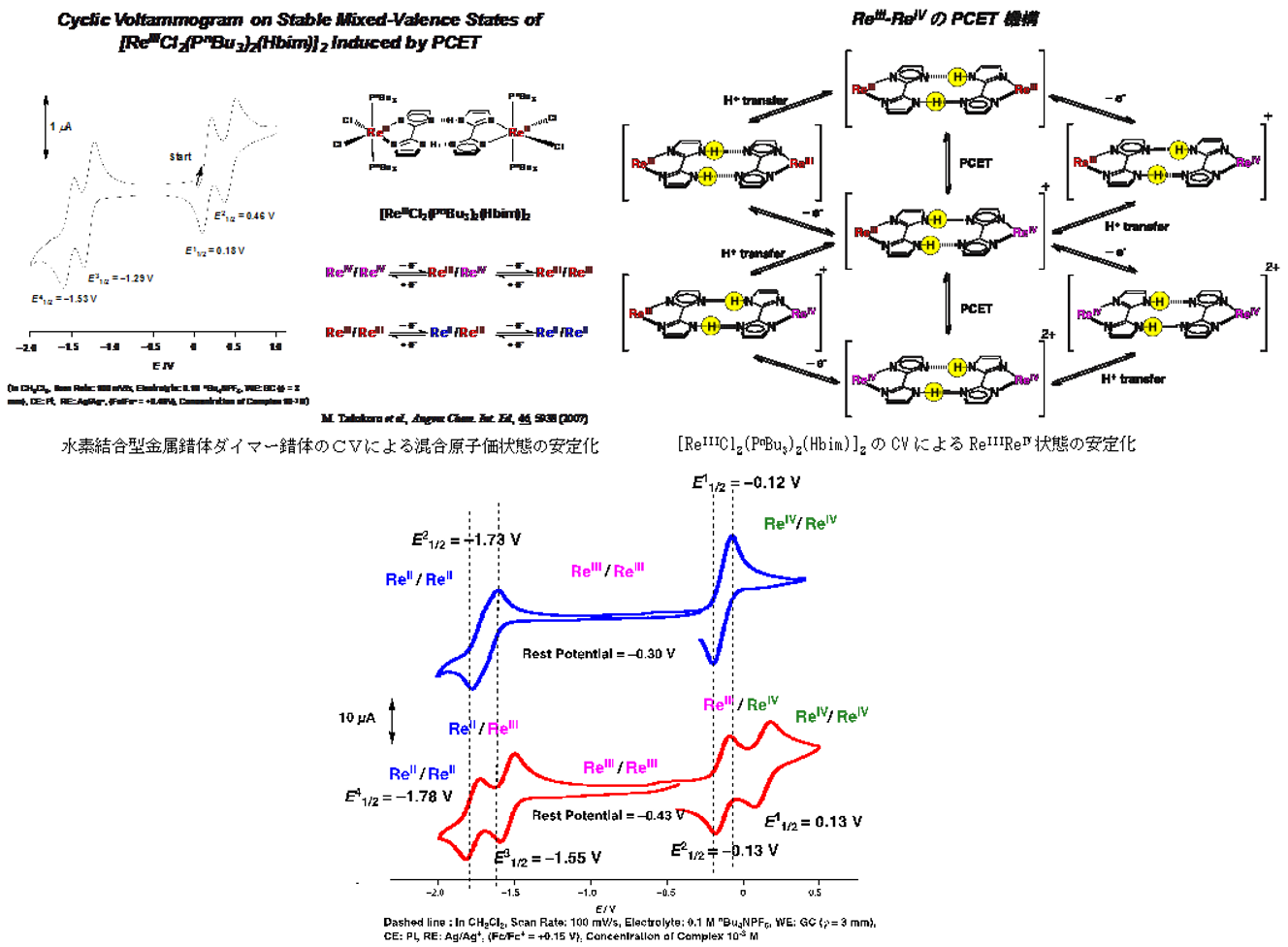

水素結合型混合原子価のPCET挙動

本研究では、遷移金属イオンの混合原子価状態のETと水素結合したプロトンのPTを結びつけた機能性をもつ0次元の水素結合型金属錯体ダイマーに初めて成功しました。その水素結合型金属錯体ダイマーは、[ReIIICl2(PnBu3)2(Hbim)]2 であり、CV(cyclic voltammetry)によって、混合原子価状態のReIIReIII状態あるいはReIIIReIV状態が安定に発現していることが明らかになりました。ReIIReII ⇄ ReIIReIII ⇄ ReIIIReIII ⇄ ReIIIReIV ⇄ ReIVReIV の可逆な 4段階 4電子移動の酸化還元ピークを示したこれは、π結合が水素結合で切れている錯体では、通常相互作用が非常に弱いため、混合原子価状態を安定化することができません。しかし、この [ReIIICl2(PnBu3)2(Hbim)]2 は、水素結合型プロトンを電子移動と共に自在に動かすことができるため、混合原子価状態が安定化したものと考えられます。つまり、錯体の静電反発力を考えるとReII錯体 ReIII錯体 ReIV錯体であるため、高い方の酸化数のある錯体方向へ水素結合型プロトンが動いて、低い方の酸化状態の錯体に移動することによって混合原子価状態を安定化させることができました。このReIIIReIII状態にある最初の錯体が、CVによって電気化学的に1電子酸化されて2つのReIII錯体の1つがReIV錯体になったとき、ReIV錯体にあるプロトンはクーロン反発により、ReIII錯体になりプロトンを2つもつ状態になます。そのため、次にこの2つのプロトンが付いたReIII錯体を酸化するため、電位が正にシフトしなければ酸化されなくなります。始めに酸化させたReIII錯体は1つしかプロトンをもたないため、酸化電位に差が生まれます。しかし、ReIV ReIV錯体になったときは、静電気相互作用に偏りがなくなるため、プロトンが元に戻り、競争的に動くようになります。もちろん、電荷の偏りがない場合には、プロトンを移動させるドライビングフォースがありません。水素結合ではなくAg+架橋にした場合では、混合原子価状態は発現しなくなりました。