メンバー 2009

|

陽イオン界面活性剤によって加速されるエステルのけん化

「けん化(鹸化)」とは、エステルを塩基によって分解し、カルボン酸塩とアルコールにする反応です。 セッケン作りの実験を行う場合、エステルの一種である油脂を高濃度の水酸化ナトリウム水溶液でけん化する方法が一般的ですが、 強塩基性の水酸化ナトリウム水溶液は皮膚や目に付着すると細胞組織をおかすため、安全上の問題があるといえます。 本研究では、エステルのけん化反応を安全に行うことを目的とし、界面活性剤を利用した実験法の検討を行っています。 これにより水溶媒中で反応させることが可能になるため、 例えば油脂のけん化反応において引火性のあるエタノールを添加する必要がなくなり、 また用いる塩基の濃度も下げられると考えています。 「けん化」の実験というとセッケン作りが有名ですが、サリチル酸メチルのような芳香族エステルのけん化反応や、 ペットボトルなどポリエステルのけん化反応へと発展させていく予定です。 |

|

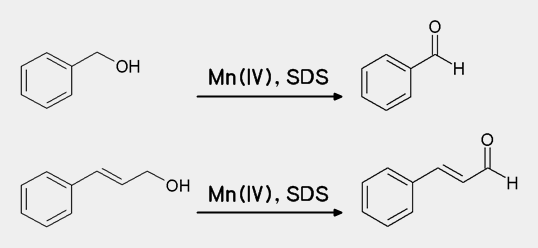

芳香のあるアルデヒドの合成

私達の日常生活には様々な「におい」が満ちあふれています。身近な題材で誰もが関心を持つはずの「におい」は、 魅力的な化学教材であるといえますが、単独に実験教材化されている例はあまり見られません。 そこで、香料の合成実験の教材化を目指して研究を行っています。 高校化学で「におい」のする実験といえばエステルの合成がよく知られていますが、 本研究で着目したのはアルコールの酸化反応です。ベンジルアルコールやケイ皮アルコールを酸化すると、 それぞれ杏仁豆腐のようなにおいがするベンズアルデヒド、シナモンのにおいがするシンナムアルデヒドが生成します。 アルコールの酸化をアルデヒドで止めることのできる酸化剤である酸化マンガン(IV)は、 水溶媒中で有機化合物との親和性が低いため、界面活性剤を加えて反応条件の検討を行っています。  芳香をもつアルデヒドには、上記の他にもバニラのにおいがするバニリンなどがあり、 こちらも教材化に向けた研究を行っていきたいと考えています。 |

|

Chitin-Auを用いた還元性有機化合物の検出

「甘い」「水に溶けやすい」といった特徴をもつ身近な物質である糖類は、重金属イオンを還元できる「還元糖」と、 それ以外の「非還元糖」に分類されます。これらの違いを調べる方法としては銀鏡反応やフェーリング液の還元が一般的ですが、 臭気や重金属廃液の処理などいくつかの問題点があります。 本研究では新規な還元糖の検出法として、キチン(Chitin)に金を担持させたChitin-Auの利用を検討しています。 酸化数+III の状態でキチンに担持されている金は、還元性の化合物と反応すると微粒子になって色が変化するため、 この性質を利用して還元糖の検出ができると考えています。 還元糖だけでなく、還元性の有機化合物一般に対してもChitin-Auが使えるかどうか、 またChitin-Auを種々の反応の触媒として用いる実験について検討予定です。  |

|

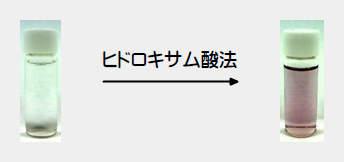

簡便に行えるエステルの呈色反応

低分子量のエステルは果実臭を持ち、香料などに使われています。そのため、中等教育現場でエステルを合成し、 検出を行う場合、そのにおいを嗅ぐ方法が一般的です。しかしこの方法では、 においのあるエステルの検出しか行うことができません。一方で、嗅覚という単一の感覚に依存した観察の場合、 実験者の受けるインパクトはやや弱くなります。 本研究では「ヒドロキサム酸法」という古くから知られている方法を改良し、 エステルの検出が短時間で視覚的に行える実験教材の開発をしています。この方法を用いると、 エステルは赤紫色~青紫色に変化します。そのため今まで嗅覚によって検出できなかった、 においのない高分子量のエステルの検出も行うことができると考えています。  化学実験で合成したエステルの検出だけでなく、 身近な物質に含まれるエステルの検出も可能かどうか検討していく予定です。 |

|

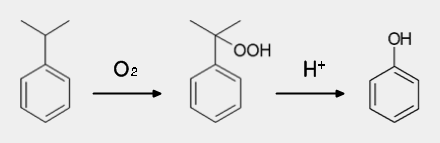

クメン法のマイクロスケール実験教材開発

フェノールは、医薬品、殺虫剤、染料、樹脂など、日用品の原料として幅広く使われており極めて重要な物質です。 そのため、高校の有機化学分野を学習する上でもフェノールを合成するプロセスは重要な内容といえます。 しかしながら、一般的なフェノールの合成法であるクメン法は、 加圧が必要なことや反応効率が悪いことなどの理由から中等教育向けに実験教材化されていません。 そこで1授業時間内にフェノールを検出するために、クメンを原料としたマイクロスケール実験教材の開発を目指しています。 現在はその中間生成物であるクメンヒドロペルオキシドの検出法と、 酸素雰囲気下での反応を簡単に行うための実験装置の開発を行っています。  |

|

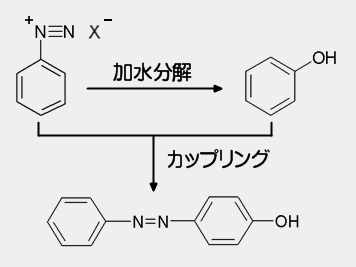

カップリングを抑えたフェノール合成

フェノールは単純な構造の芳香族有機化合物で、私達の日常生活にも利用されている物質です。 フェノールの合成法としては、クメン法やアルカリ融解などの様々な方法が教科書に掲載されています。しかし、 高温・高圧といった厳しい条件や収率が低い等の理由で、理科室での生徒実験は困難となっています。 一方でベンゼンのジアゾニウム塩を水溶液中で加水分解することによって、フェノールが生成します。 このフェノールが未反応のジアゾニウム塩とカップリングする反応を止めることができれば、 フェノールの単離が可能であると考えられます。本研究では、このジアゾニウム塩の加水分解によってフェノールを合成する、 安全な実験教材を作ることを目的としています。  |

|

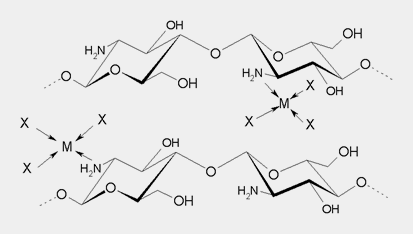

Chitosan-Cuを用いた還元性物質の検出

還元性有機化合物の検出法の一つにフェーリング液の還元があります。 この反応では銅(Ⅱ)イオンが還元されて酸化銅(Ⅰ)の沈殿が生成しますが、このとき青色から橙色へと明瞭な色の変化が起こるため、 還元性物質の検出法として広く用いられています。

2Cu2+ + 2OH- + 2e- → Cu2O↓ + H2O

しかし、この方法による検出には煩雑な溶液調製や、重金属廃液の処理の問題などがあります。そこで、 金属吸着力の高いキトサン(Chitosan)に銅(Ⅱ)イオンを担持させた化合物 (Chitosan-Cu) を用い、 上記の問題を解決することを目的として、フェーリング液の還元に替わる新規な還元性有機化合物の検出法を検討しています。  参考文献 : キチン、キトサン研究会,― 最後のバイオマス ― キチン、キトサン,技報堂出版,1995,p.27. |

|

アンモニアフリーの銀鏡反応

還元性有機化合物を検出する実験として、銀鏡反応があります。この実験は試験管内などに鏡が生じることで、 化合物の還元性を視覚的に学習することのできる有効な教材です。 銀鏡反応には、硝酸銀水溶液に過剰のアンモニア水を添加して銀を錯イオン(ジアンミン銀(Ⅰ)イオン)とした、 無色透明な「アンモニア性硝酸銀水溶液」を用います。

2Ag+ + 2OH- → Ag2O + H2O (1)

Ag2O + 4NH3 + H2O → 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH- (2) これにホルミル基をもつ化合物を加えて穏やかに加熱すると、ジアンミン銀(Ⅰ)イオンが還元されて銀が析出します。

RCHO + 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH- → RCOOH + 2Ag + 4NH3 + H2O (3)

この実験方法では、錯イオンをつくる際にアンモニア水を使用するため、刺激臭が発生します。また、 銀鏡反応を行った後の廃液を処理せずそのままにしておくと、雷銀という爆発性の物質が生成するという安全上の問題点もあります。 本研究では、これらの問題を生じるアンモニアを使用せず、 それに代わる配位子を検討することで安全な銀鏡反応を目指しています。また、配位子や反応条件の比較をするために、 生成した銀鏡の数値データ化を行っています。 |

|

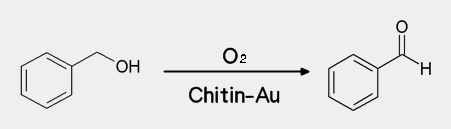

Chitin-Au触媒を用いた酸素雰囲気下でのベンジルアルコールの酸化

アルコールの酸化反応は高校の有機化学における重要な反応の一つです。しかし、 従来の実験法では酸化剤として過マンガン酸カリウムのような重金属化合物を使用するため、 廃液の問題など実験教材としての扱いが難しい反応でもあります。 そこで本研究では、酸素を酸化剤として使用することでクリーンな実験を行うことを目的としています。 ただしこの場合は長い反応時間を必要とするため、 反応の触媒として高い重金属吸着能力を持つキチンに金を担持させたChitin-Auを用いています。 現在は基質としてベンジルアルコールを用い、ベンズアルデヒドを生成する実験を行っています。  |